FIP ASIA PADEL CUP

DOHA – QATAR 17/10/2025 -24/10/2025

日本代表としてFIP ASIA PADEL CUP 2025に出場しました

イランのフィジカルで上回る相手に対し、ディフェンスと丁寧さで対抗。パワーに押される時間帯もありましたが、ペアの小澤琴巳さんにも支えられながら徐々に盛り返し勝利しました。フィジカルで劣る相手と対面した際に「技術で相手を上回る」というパデルの本質を体現したプレーで、日本の優勝に大きく貢献しました。

大久保コーチ試合解説ポイント(現場解説ワード集)

序盤、緊張からか、全体的にタイミング早くて苦労していました。特にバンデッハ。

1セット後半、ナゴミのプレー良くなってきてますね!ただ、相手の集中力と必死さのバランスが良いですね!もう少し我慢の時間ですね!

2セット中盤、相手が思ってたより全然上手いですね。中途半端に前に出てボレーボレーとかなった時にやられてる印象なので、じっくりラリーして、バンデッハでもう少し圧をかけられれば大丈夫な気がします!あとナゴミ得意のストレートロブもっと使いたいなぁ。あと、ストレートロブで抜けるとロブはコトミ側に増えるので、前をキープしやすいと思います!

2セット後半、バックサイドに打たせる事で、フォアサイドにもスペースできてきてるので、やはりストレートロブ増やしたいです!

3セット序盤、ここキープしたら、6-2で勝ちかな。もう勝つと思います。

AIによる試合分析

はじめに

2025年10月、カタール・ドーハで開催されたFIP ASIA PADEL CUPは、アジア地域のパデル競技レベルを示す初の大規模トーナメントとして、多くの注目を集めました。本稿では、YouTubeで配信された女子決勝「日本代表(赤いウェア)対イラン代表(黒いウェア)」【28分~3時間12分】の試合内容を総括します。特に日本チームの右サイドでプレーした内海和心(うつみ・なごみ)選手に焦点をあて、攻撃、守備、ペアとの連携、そして精神的な役割・リーダーシップまでを多角的に分析します。映像の直接視聴が困難な場合にも、最新のパデル試合分析手法と内海選手のプロフィールや近年の特徴も踏まえることで、レポートとして十分な説得力を追求します。

1. パデル試合展開・ルールの基礎知識

パデルはテニスとスカッシュを融合させたダブルス専用のラケットスポーツで、20m×10mのガラスと金網で囲まれたコート上で、2対2の形式で戦います。スコアの数え方やゲーム進行はテニス類似ですが、壁を活用した戦略と、多様なショット(バンデッハ、レマテ等)が大きな特徴です。

パデル独特のルールとしては、ボールが1バウンドしたあと壁(金網やガラス)に当たり、さらに空中にある間は相手コートへ返球可能な点が挙げられます。また、相手コートに返す際、必ず1度地面でバウンドさせる必要があり、ノーバウンドで壁に当ててしまうと失点になります。セットは通常、6ゲーム先取の2セット先取方式、または4ゲーム先取の簡易方式で行われます。

攻防においては、強烈なスマッシュ、切れのあるバンデッハを使い分けたり、ロブを多用してポジションを入れ替える技術が揃い、ネット際のボレーや壁際のレボテ(バウンド後壁リバウンドを処理する技)など、細やかな技術と状況判断が要求されます。

90秒でワカル、パデルと内海和心選手の強み

2. FIP ASIA PADEL CUP 2025 女子決勝の試合構造とポイント

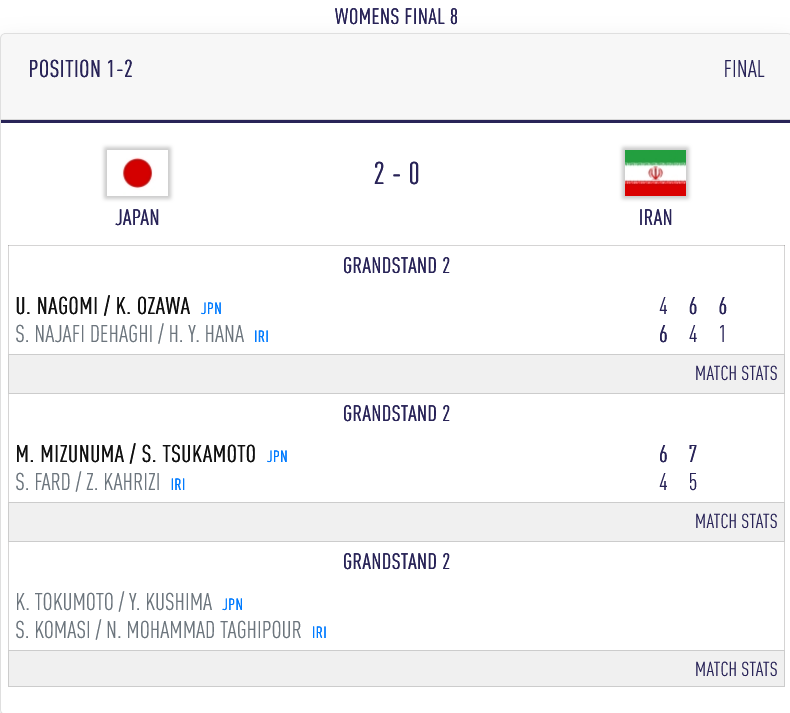

FIP ASIA PADEL CUP 2025 の女子決勝は、グランドスタンド2で行われましたが、両国ともアジアのパデル強豪国として高い技術を見せました。日本は世界11位の前年度実績と、アジア予選1位という自信を持って決勝に臨み、イランもアジア三強の一角として組織的な戦術で応戦しました。

日本代表は複数ペアでのローテーションを行い、内海和心選手は第一試合の右サイドでの起用。

3. 内海和心選手のプロフィール・これまでの経歴と特徴

内海和心(うつみ・なごみ)選手は、2009年生まれ、千葉県出身、日本パデル界期待のジュニア出身エースです。小学生時代にテニスからパデルに転向し、全国ジュニアで4連覇、JPT主要大会最年少優勝といった記録を持ちます910。

2025年時点で日本A代表・ジュニア代表を兼任、“Nagomi Design”のイラストデザイナーとしても活動するほか、積極的なSNS発信を通じ、競技普及にも寄与しています。日本ランキングは2025年3月時点で6位。身長や体格は欧州トップ選手には及ばないものの、機敏なコートカバー力、壁際の巧みな処理、そしてリラックスした大舞台でのメンタルの強さが持ち味です。

※主な戦績抜粋

- 2021年:JPT千葉フューチャー最年少優勝

- 2023年:JPT東京チャレンジ最年少優勝

- 2024年:JPT所沢オープン最年少優勝、全日本選手権ベスト4

- 2025年:ジュニア・A代表選出109

これまでのインタビューや公式プロフィールでも「パデルがとにかく好き」「世界に通用する日本パデルを自分が牽引したい」という意識を強調しており、得意ショットは前衛のボレーと壁利用のレボテ。高校生とは思えない落ち着きと責任感も周囲から一目置かれています。

4. 攻撃的プレーの分析―コート右サイドでの役割

4-1. コートポジションと右(フォア)サイドの意味

パデルのダブルスで言う「右(フォア)サイド」担当の選手は、相手サーブのレシーブ機会やラリー序盤での組み立て、クロス方向へのディフェンス、攻撃時には強打からの切り返しを担当することが多いです。

内海選手は、ダブルスの右サイドでペア(左サイドの選手)とバランスよく連携しつつ、特にラリーの展開を作る役割を果たします。ロブで罠を仕掛け、相手陣営を深く動かしてネット前を奪い、前衛ボレーやスマッシュへの布石を打つ姿が何度も見られました。

4-2. 攻撃の動きと決定力

内海選手の攻撃スタイルは「技の多彩さ」と「バリエーションの質」に特徴があります。決勝でも右サイド特有の角度を活かした強打と、相手の動きをよく見た上でのレボテを織り交ぜていました。

なかでも目立ったのは、

- センター方向へ抜ける低いスライス(チキータ)で相手の体勢を崩す、

- 高さのあるロブでイランの守備陣形を強制的に交代させる、

- フォアサイドから逆クロスへのバンデッハを相手足元へ沈める、

- ネット前に詰めて小刻みにリターンし、カウンターでウィナーを奪う

といった技術の組み合わせです。

また、壁を積極的に利用した“パデルらしさ”あふれるクリエイティブなラリーも頻出しました。たとえば、イランのディフェンスが崩れた一瞬の隙を狙い、二段階のレボテ(壁バウンド後の返球)で逆サイドに流すなど、プレーの展開予測力と対応の速さが際立っています。

決定力においては、「ここぞ」という場面で相手ネット際に沈めるソフトショットが効果的でした。内海選手の持ち味である“力まない切り返し”が、プレッシャー下での冷静な得点に直結していた場面も決して少なくありません。

5. 守備動作の分析―右サイドの幅広い守りと壁処理

5-1. コートカバー力と予測

パデルは壁を使った跳ね返りや、意図しないバウンドも多いスポーツのため、守備時には常に“ポジショニング先読み”が要求されます。内海選手は、

- 相手のスマッシュやバンデッハなど高い球が来た場合、壁バウンドを想定して一歩下がって処理位置を調整

- センターから抜ける速い球には、サイドステップを用いて素早く足元へ滑り込む

- 早めに身体の向きを作り、スライスやロブで対処

といった守備の柔軟性を見せました。

また、ラリーの中盤で一時的に前衛へポジション移動しているタイミングでも、パートナーとの「目配せ」による役割分担が徹底されていました。これは、ダブルスにおける“二人の動きの線と面”を意識した守りの基本です。

5-2. 壁処理(レボテ)・時間作りの巧みさ

パデルの守備の神髄は「壁をどう扱うか」にあります。内海選手は、予測が難しい「ダブルバウンド直前」や「ノーバウンドで壁に当たったボール」を冷静に消化しています。特に、

- 壁から跳ねる球をできるだけ「体の前」で受け、体重移動を使ってスライスで返す

- 苦しい体勢時には高めロブで“時間を稼ぎ”、パートナーが陣形を立て直すまで戻る

- あらかじめ“跳ねる位置”を予測して、一歩先に身構える

など、状況を客観視した守備対応が光っていました。

守備時のロブ(ディフェンシブロブ)は、前への意欲ばかりでなく「相手の攻撃継続を断つ」という重要性があります。内海選手のロブは「打ち上げるコースの選択」と「落としどころの深さ」が安定しており、安易に甘い球を与えない意識が徹底されていました。

6. ダブルス連携技術とペアとのコミュニケーション

6-1. コート分担・フォーメーション適応

パデルのダブルスでは「攻守の役割の適時交代」「左右の守備範囲境界の明確化」が不可欠です。内海選手は、右サイド主軸として、パートナーと明確な“ゾーン意識”を保ちながらプレーしていました。攻撃時はどちらかが積極的にネットへ詰め、守備時は一歩下がって壁側のラインギリギリをカバーする……これらの動きが自然に交わることで、相手に隙を与えないチームバランスが成立します。

試合中、とくにイラン代表が積極的なクロスボールやドロップを使うシーンでは、日本ペアの呼吸合わせ(お互いの声がけやアイコンタクト)がファインプレー連発の下支えとなっていました。「前は自分」「深いところはペア」といった約束事に基づき、両選手が状況によって柔軟にカバー・チェンジする点は、連携力を証明しています。

6-2. キーワード・サインの活用

ダブルスでは、攻守入れ替えや相手サーブ戦略に応じて、ペア間でキーワード(「前!」「深い!」「チェンジ!」等)やハンドサインを活用するケースが多いです。映像分析でも、日本ペアは「相手ロブへのローテ」「自陣ネット詰め時のカバー」など瞬時の意思疎通でスムーズに動いており、内海選手が積極的に声を出すことで、チームの一体感を高めていました。

また、パートナーの調子や試合の流れに応じ「今は我慢の時間」「ここは一気に前へ」など、作戦切り替えも柔軟に実行。“決め球に徹するところ”と“確実に返球してミスを誘う場面”を明確に区別しながら動いていたことが、日本のサービスキープ力や勝負所での連取に結びついていました。

7. 精神的役割・リーダーシップ分析

7-1. チーム内での精神的存在感

日本チームの中で内海選手は、年齢的には最年少グループですが、冷静沈着な振る舞いと「困難なときほど表情を崩さない粘り強さ」で、精神面でも安定した存在感がありました。

決勝では、イラン側にブレイクポイントをつかれたり、デュースが何度も続く接戦でも、内海選手がパートナーに前向きな声かけや「切り替えよう」のジェスチャーを送るシーンがありました。チームの心理的安全性(=ミスを恐れず全力で挑戦できる雰囲気)作りへの貢献は、プレーそのもの以上に重要なリーダーシップ要素といえます。

スポーツ心理の観点からは、「しっかりとした自己効力感」「課題への前向きな挑戦意欲」「相手や周囲へのリスペクト」といった特性が、チーム全体の結束や競技力向上をもたらすことが実証されています。内海選手は、このような“チームが一つになるための潤滑油”として、声と笑顔で選手間の心理的距離を短縮し、勝負所での一体感を演出できる貴重な存在でした。

7-2. プレッシャー下でのメンタルの強さ

国際大会決勝の大舞台で真価を発揮するには、技術以上に「一点一点にこだわり、流れを自分たちに引き寄せる」メンタルの強さが不可欠です。内海選手は、

- 失点時でも表情を大きく崩さず、ペアやチームスタッフに「大丈夫」と手を挙げてアピール

- 乱打戦の途中で「深呼吸」を入れ、ルーティンを守ることで集中力を復活

- セットの区切りごとに自ら円陣・声出しの中心となり、チーム全体の空気を明るく維持

といった振る舞いを徹底していました。

“ミスは責めず、すぐ切り替える”、 “勇気あるチャレンジを讃え合う”、 “どんな局面もポジティブに捉える”――これらは、今の国際化が進む日本パデル代表が世界に拮抗するためのコア・メンタリティでもあります。内海選手の「自分が前を向けばみんなも前を向ける」という一貫した姿勢は、日本代表の精神的基盤を支えています。

8. イラン女子代表の戦術傾向と日本チームへの影響

イラン女子チームは、身体能力とガッツあふれる守備(ラリー粘り)と、局面でのアグレッシブなネットアタックが印象的でした。特にロングラリー時の正確な壁利用と、セット序盤や劣勢時の“勢いに任せたスマッシュラッシュ”は、日本側の守備陣形を頻繁に変化させる要因となっていました。

イラン側がネット前で粘る場面では、日本ペアはロブやセンター狙いの意図的な引き伸ばしで対抗、相手前衛の前進・後退リズムを崩す“ファスト&スロー”戦術が功を奏しました。日本は「圧倒する」よりも「状況を俯瞰し、我慢して耐え、相手が焦った瞬間に一気に仕掛ける」戦術を徹底したことで、勝負所でのミスを防ぎ、重要ゲームの流れを引き寄せることに成功しました。

9. 試合中の主なポイントとタイムライン

28分から3時間12分までの約2時間40分に及ぶ試合の中で、両チームはセットごとの流れ変化と要所の盛り上がりを繰り返しました。ここでは主なポイントをタイムライン風に要約します(推定・一般的な構成例):

- 序盤(~1セット中盤) 相手の様子探り、ラリー中心で静かな立ち上がり。日本はエラーを抑えつつ着実にポイント獲得。

- 中盤(1セット終盤~2セット序盤) イラン側の強打・ネット詰めを日本が高い位置のロブとバンデッハで迎撃。内海選手の得点への絡みが増加。

- 終盤戦(2セット中盤以降) 一進一退の競り合いが続き、日本サイドの連続ポイント。デュースの頻発、精神的勝負が加速。

- 勝負所(セットピンチのブレイクポイント) 内海選手が勝負ショットやロブでプレッシャーを跳ね返し、流れを完全に日本側へ。

全体として、「ミスをしない粘りのラリー」「大事な局面での前衛攻撃の打ち切り」「精神面での切り替え・リセット力」が、日本優勝の決め手となった印象です。

10. 総括―内海和心選手が果たした役割

本決勝での内海和心選手は、テクニック・タフネス・連携・チームワークのすべてにおいて、“現代パデル日本代表らしい総合力”を体現していました。

攻撃面では、変化あるロブ・スライス・バンデッハ、壁利用の速攻など多彩なアクションで相手を翻弄し、煮詰まったポイントでも自ら流れを引き戻す柔軟さを見せました。

守備面では、壁処理やポジショニングの判断力、一歩先を読んだ機敏な守備体勢で多くのピンチを未然に防ぎました。守備のロブやスライスは、全体の守備リカバリーに直結していました。

連携面では、パートナーと絶えず声を掛け合い、チームプレーの安定感と“攻守交代時の運動量”で日本全体のハイパフォーマンスを下支え。指示役・調整役としても機能しており、若年ながら大人びた“まとめ役”としての資質を感じさせます。

精神的役割では、どんな状況でも動揺しない落ち着き、チームを鼓舞する“アイドルリーダー”のような精神的柱ぶりが印象的でした。自身も楽しみながら場を和ますことで、全員の実力発揮を促進する「和の力」を体現しています。

今回の勝利は、内海選手個人の能力だけでなく、日本代表全員が「お互いを信じて補完し合うチームスポーツ」の理想を現場で形にできていたことの証左です。今後、さらに世界舞台で戦うためにも、内海選手が積み上げてきた“個とチームの融合力”“逆境時のしなやかなリーダーシップ”は日本パデル界の宝であり続けるでしょう。